发布时间:2024-08-28 16:18:39

退行性关节疾病(DJD)最初表现为软骨侵蚀或软骨下骨矿物质密度下降,并伴有炎症过程,炎症过程可能是其诱发因素,也可能是免疫学后果。骨关节炎可侵犯不同的滑膜关节,包括颞下颌关节(TMJ)。TMJ关节内炎症的主要临床诊断标准是张口疼痛受限。不过,也可能出现关节退行性病变但无关节痛的亚临床骨关节炎病例,应通过影像学随访对其进行监测。

TMJ计算机断层扫描(CT)显示,皮质侵蚀和软骨下囊肿是将患者与无症状对照组区分开来的主要特征。一项为期5年的纵向随访研究显示,软骨下囊肿往往在骨关节炎机械负荷过重的区域形成,主要导致骨吸收和下颌骨髁状突变形。对严重TMJ骨关节炎自然病程的研究也显示,大多数不连续的皮质侵蚀会在长达2年的时间内转变为连续侵蚀。然而,髁突体积因吸收而缩小的几率也会增加,即使是在保守治疗的情况下也是如此。

髁状突吸收(CR)的概念现已引起人们的关注。这究竟是一种独立的疾病,还是TMJ骨关节炎的一种亚型,尚待确定。髁突吸收是正颌手术后的重要并发症之一,髁突高度的吸收程度与术后骨骼复发有关。正颌手术后发生髁突吸收的危险因素包括治疗前椎间盘移位和退行性病变,尤其是在下颌前移伴有逆时针旋转时。下颌骨截骨术后髁突吸收的发生率因研究而异,最高可达31%。

针对正颌手术后髁突吸收的疗效,有多种不同的方案。这些方案包括药物疗法和涉及关节盘重新定位的外科手术,甚至是更换TMJ假体。再生医学已被证实是涉及晚期退行性关节疾病的骨科病例的替代疗法,膝关节已成为开发创新颞下颌关节疗法的转化研究模型。

由于下颌骨髁状突的纤维软骨具有无血管性质,其自我修复能力有限。间充质祖细胞位于髁状突最外层,是唯一能参与软骨自我再生的细胞库。在此过程中,纤维软骨的软骨祖干细胞的增殖、分化和成熟受涉及 Wnt/β-catenin通路的复杂信号调控。然而,非生理性关节超负荷的维持可导致该通路的异常活跃,诱发意想不到的软骨细胞肥大,从而通过增加多种分解因子的表达导致软骨变性。

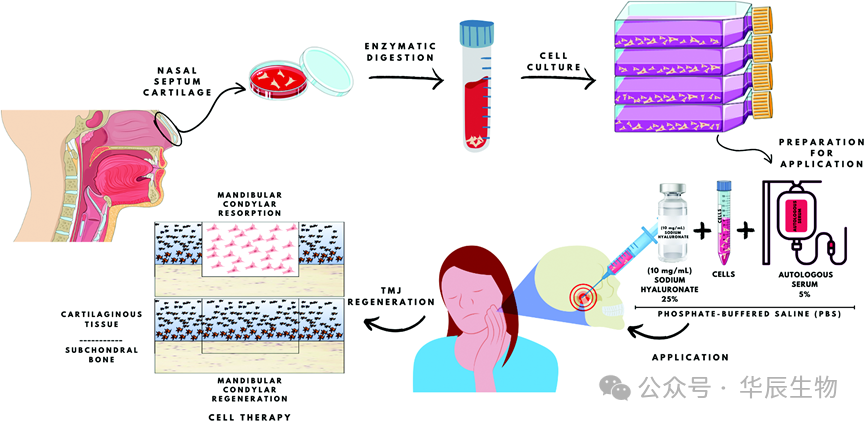

鼻中隔可作为软骨间充质干细胞的来源,在首次人体试验中,这些细胞被采集、工程化并应用于修复膝关节软骨缺损,有效地将移植细胞整合至邻近的原生软骨和下层软骨下骨中。近期,有研究者公布了一项I/IIA期临床试验的结果,该试验评估了从鼻中隔提取的自体软骨祖细胞治疗与正颌手术相关的TMJ髁突吸收患者的安全性和有效性[1]。

该研究发表在Stem Cells Translational Medicine上。

细胞特征

鼻隔膜软骨祖细胞高表达间充质干细胞标记物CD105、CD73 、CD90,且高度表达组织细胞外基质的透明质酸受体 CD44。意想不到的是,扩增后的鼻中隔软骨祖细胞(第三代至第五代)呈CD146(血管周围细胞标记物)阳性,研究发现,受试者的鼻中隔细胞,90%以上扩增后呈CD146阳性,只有ID9的61岁的受试者的分析细胞群中仅一半(50.8%)呈CD146阳性。此外,几乎不表达造血干细胞特征性标记物(CD14、CD19、CD34和CD45)(表1)。

表1 鼻中隔软骨祖细胞标记物百分比

如图1A所示,样本在软骨源分化开始之前和之后均表达II型胶原蛋白。对II型胶原免疫阳性细胞定量评估显示,软骨诱导组和对照组之间无统计学意义上的显著差异(图1F)。虽然鼻隔膜软骨祖细胞属于软骨细胞系,但可诱导成脂肪细胞(出现脂滴)或骨细胞(沉积大量钙盐)(图1B和图1C)。对成脂和成骨分化进行吸光度定量分析(图1D和图1E),结果显示,在成脂和成骨分化中,被诱导成脂肪或骨的细胞与未被诱导成脂肪或骨的细胞之间存在统计学差异(P < .01),这表明软骨祖细胞可对特定的诱导产生反应。

图1成软骨、成脂、成骨分化

鼻隔膜软骨细胞的基因表达谱(qPCR)分析显示,它们在体外分化成软骨细胞系时,I型和II型胶原蛋白的表达量都有所增加(图2)。SOX9表达分析表明,细胞培养21天后,诱导和非诱导条件下SOX9的表达无差异(P < .05; 图2),这可能与细胞培养及分化期间,其转录因子的特征已经确定有关。RUNX2 也观察到了类似的情况,与对照组相比没有统计学意义上的显著差异(P < .05),这表明细胞在这一阶段还不能达到肥大表型(图2)。此外,值得注意的是,不同供体细胞基因表达存在一定差异。

图2软骨分化后软骨与骨形成相关基因的相对表达分析

临床试验期间的医疗并发症

最初的主要临床症状是严重或中度颞下颌关节痛、颞下颌关节皱襞、无痛张口受限、咬合不稳定(9名受试者中5人)、皱襞(9名受试者中6人)和下颌功能受限(9名受试者中5人)。

在临床研究中,未观察到与注射自体软骨细胞相关的任何严重不良事件。共观察到23例不良反应:其中14例为轻度不良反应(轻度颞下颌关节痛、眩晕、咀嚼肌疼痛、盗汗、多汗症、牙齿上有脓性分泌物),9例为中度不良反应(颞下颌关节痛、头痛和胃炎)。最常见的不良反应是颞下颌关节痛、咀嚼肌痛和头痛。关节痛和肌痛很可能与切片过程本身有关。值得注意的是,在随访期间,所有受试者的颞下颌关节疼痛均有所改善。

自体软骨祖细胞疗法减轻关节痛

采用DC/TMD两种疼痛评估方法:(1)特征性疼痛强度和(2)慢性疼痛严重程度(冯-科夫量表)。

自体细胞疗法降低了所有受试者的疼痛强度,随着时间的推移,特征性疼痛强度有了临床改善(表2)。所有受试者均报告疼痛有所改善,其中大多数人认为在实验治疗1个月后疼痛消失。在6个月的临床随访中,78%的受试者表示没有疼痛感。细胞移植后12个月时,7名受试者(78%)认为没有疼痛,2名受试者(22%)认为疼痛强度较低(< 50),没有人认为疼痛强度较高(≥ 50)。使用冯-科夫量表(Von Korff Scale)进行的慢性疼痛严重程度分析也显示,治疗后与疼痛相关的残疾程度有所减轻。注射软骨细胞前,大多数受试者认为疼痛强度高(II级)或伴有严重残疾(IV级)。细胞移植一个月后,大多数受试者认为关节疼痛消失(6人)。细胞注射12个月后,没有受试者报告II 级(高强度)、III级或IV级(伴有相关残疾)疼痛(表2)。

表2临床随访中关节疼痛的临床评价

自体软骨祖细胞治疗促进下颌功能的稳定

使用自体祖细胞治疗促进了下颌功能的稳定。在9名受试者中,4人曾有过下颌骨功能障碍(1人重度,2人中度,1人轻度)。自体细胞疗法一个月后,下颌功能障碍最严重的患者(ID5)完全康复,再也没有出现下颌功能障碍。两名中度功能障碍患者(ID1和2)的情况也有所改善。无痛张口的最大范围和最大辅助张口范围的增加,以及大多数受试者临床状况的稳定,都证明尽管正颌手术过程产生了超负荷,但治疗阻止了颞下颌关节退行性疾病的进展。

与治疗前和治疗后12个月相比,几乎所有受试者(88%, n=8)的最大无痛张口率都有临床改善。半数受试者在参与临床研究时的张口度低于临界点(≥35毫米),治疗后的张口度达到了临界点以上。在注射细胞后的第一个月,一些受试者的无痛张口幅度有所减弱。不过,这种障碍可能与正颌外科手术有关,而与细胞注射过程无关。临床分段之间的比较分析表明,从第一个月开始,所有受试者的最大无痛张口幅度都比前一个临床分段有所提高(表3)。在最大辅助张口度分析中也观察到了类似的结果。低于预期平均值(≥40毫米)的4名受试者的情况逐渐改善,直至随访期结束(表3)。

表3无痛最大张口与最大辅助张口的临床分析

自体软骨祖细胞促进髁突体积的稳定

总体而言,只有一名受试者右侧髁突体积减小(ID6),6 名受试者髁突体积增大(ID1、2、5、7、9、10),2名受试者髁突体积稳定(ID3和4)。左侧,7名受试者的髁突体积稳定(ID1、2、3、4、7、9),3名受试者的髁突体积减小(ID5、6、10)。

自体软骨祖细胞促进关节组织再生

通过分析最初和最终的CT扫描(注射治疗8至15个月后)(表 4)以及 ACT前后下颌骨髁状突的体积评估,可以观察到以下现象:皮质化,但体积无变化;再生完成,表现为皮质化,但体积增加;再生进行中,体积增加,但未最终皮质化;稳定,皮质和体积保持不变;适应性重塑,体积减少,导致关节间隙恢复,但该特定区域皮质不连续;治疗失败,皮质结构不连续,体积减少。虽然这些现象可能同时发生在同一髁突的不同区域,但在整个关节中通常以其中一种现象为主。

图3为根据所选髁突中观察到的先兆现象进行分类的图像,每组2个髁突:CT扫描图像与治疗前和治疗后模型的各自三维重建和叠加,显示了骨组织附着的区域(正值),橙色或红色的强度与新骨组织的形成量直接相关(图3),黄色或绿色的强度与组织平衡或吸收直接相关,数值接近于零的区域表示附着和吸收之间的平衡(图3)。CT图像上的皮质连续性和新的骨组织区域显示了软骨祖细胞促进组织再生。此外,在三维重建中,骨再生区域的颜色强度为正值(图3)。

图3自体软骨祖细胞关节注射前后的TMJ关节计算机断层图像分析及髁突三维重构图像。

小结

在12个月的随访期间,单次关节内注射体外扩增并表达软骨祖细胞某些标记物的自体软骨细胞治疗TMJ退行性疾病是安全且耐受性良好的。通过临床和影像学分析,其改善了关节痛和下颌功能,以及改善了受髁突吸收影响的TMJ组织结构。

参考文献:

Ricardo de Souza Tesch , Esther Rieko Takamori, Karla Menezes, et al., Nasal septum-derived chondroprogenitor cells control mandibular condylar resorption consequent to orthognathic surgery: a clinical trial. Stem Cells Translational Medicine, 2024, 13, 593-605.

返回顶部